大学生兼职行为劳动法解析 大学生兼职劳动法案例

作者:chunzhi 发布时间:2017-10-29案例3

大学生兼职行为劳动法解析 大学生兼职劳动法案例

【案情介绍】

刘成是从西北某省考到北京一所著名高校的大学生。刘成的父母都是下岗职工,是靠他们到处打零工,才供养了刘成这个大学生。为了减轻家里的经济负担,刘成经常在课余时间打工挣钱。在读大四的放寒假的时候,刘成回到大西北的家中,想到自己已经二十多岁,还要父母养活,真是有点对不住他们,于是就到当地一家外商投资的快餐店应聘打工。快餐店看刘成年轻、勤快,就与他签订了《小时工劳务协议》。《协议》中约定刘成每天在这家快餐店工作六小时,每小时的劳动报酬为人民币三点五元,并且约定了刘成要遵守规章制度,接受快餐店主管的管理。在此后的近两个月的工作中,刘成每天都要工作九个多小时,年过春节的时候也在快餐店加班。然而,快餐店不仅只按刘成工作的小时数支付劳动报酬,还从中扣除掉了午饭的时间和休息的时间。对此,刘成特别不理解,认为自己吃饭时间很快,根本用不了半小时,再说自己吃午饭的时候也没耽误干活,快餐店每天扣除自己一个小时的劳动工资,是不是太不合理了。于是刘成向当地劳动仲裁机构提出仲裁申请,讨要应得的劳动报酬。当地的劳动仲裁委员会,对此事拿捏不准,不知道应不应该受理,于是请教了一位劳动法专家。该劳动法专家称:大学生不是劳动者,不属于劳动关系主体,你们不应该受理。

【本案法律适用】

就本案情形而言,涉及的主要法律问题是,打工学生属不属于《劳动合同法》劳动者范围以及劳动法律是否保护他们的合法权益的问题。

首先我们看,大四的学生,已经年满十八周岁,具有劳动能力,按照有关劳动法规的规定,是适格的劳动关系主体,是一个典型的劳动者;其次,这家外资企业的快餐店,已经在当地工商机关登记注册,具备用工主体资格,是一家典型的用人单位;再次,这家外资企业的快餐店使用的是大学生的劳动力,在使用过程当中还对劳动中实行管理,而并非只是购买大学生的劳动成果。双方的法律关系就是一个典型的劳动关系。

大学生利用业余时间打工赚钱,完全具备劳动者主体资格;而用人单位支付的劳动报酬是购买大学生这个劳动者在整个劳动过程中释放出的劳动力,这本身就是劳动关系,不能因为用人单位要故意规避劳动法律责任,拿出一个什么《劳务协议》让大学生等打工者签字,就把双方关系定格为劳务关系。劳务关系,是一种普通民事关系。简单地说,用工的一方只是出资购买对方的劳动产品,或者说是劳动成果;双方完全是平等主体之间的法律关系,用工一方不能对劳动的一方指手划脚进行管理,劳动者也没必要去遵守对方的规章制度和劳动纪律,这里面既包括上下班的时间、休息休假的时间等等。甚至可以说,劳动者可以在自己的家里面进行劳动,是要拿出双方协议确定的劳动产品就可以。劳动关系,是一种特殊的社会关系。劳动者从订立劳动合同到履行劳动合同时,多处于弱势的一方,他们的地位没有办法与用人单位平等。虽然在签订劳动合同时,劳动者和用人单位在表面上是属于平等地位的,但实质上,由于《劳动合同》、《劳务协议》都是出自于用人单位之手的格式合同,劳动者修改的机会非常少,再加上我们国家劳动力大量过剩的现状,急于就业弱小的劳动者,很少有在用人单位面前说“不”的。在履行劳动合同的时候,劳动者的弱势地位更加明显。他要是不听从用人单位的指挥和安排,就叫违反劳动纪律,用人单位随时可以炒他的鱿鱼。劳动关系和劳务关系这两者的区别十分明显,可是就有人视而不见。和他们讨论大学生打工是不是劳动者,大学生勤工俭学是否受劳动的保护等问题,他们往往会回答说:劳动部早在劳动法出来之时就有明确的规定,大学生打工没有建立劳动关系,不视为就业,当然就不受劳动法管辖。一些人以讹传讹,到处说大学生勤工助学不受劳动法的保护,有的还给一些用人单位出主意:你们要用廉价劳动力,就找打工的大学生。相信那位所谓的劳动法专家,也是持有这样观点的人。

那么我们就来看一下原劳动部作出的具体规定到底是怎样的。劳动部发布的《关于贯彻执行(中华人民共和国劳动法)若干问题的意见》(劳动部[1995]第309号)对此问题有两条规定。首先在其第一部分关于《劳动法》适用范围中规定:“公务员和比照实行公务员制度的事业组织和社会团体的工作人员,以及农村劳动者(乡镇企业职工和进城务工、经商的农民除外)、现役军人和家庭保姆等不适用劳动法。”而在第二部分关于劳动合同和集体合同中规定:“在校学生利用业余时间勤工助学,不视为就业,未建立劳动关系,可以不签订劳动合同。”其中,不难看出大学生并没有规定在不适用劳动法管辖之列。所谓的专家把目光盯在了后一条的规定上了,他们解释说:大学生打工,不视为就业,就没有建立劳动关系;没有建立劳动关系,怎么能适用劳动法呢?!其实,劳动部的这一条规定很明确,正是为了保护大学生的就业权利,而且还赋予了他们选择签订劳动合同,和不选择劳动合同两种权利。因为那时候大学生就业还是由国家包分配,如果就因为他们利用业余时间打工挣钱,而剥夺了他们的就业权利,是对他们极大的不公平,也是浪费国家培养一个大学生所付出的代价。另外,必须指出的是,在法律上“应当”和“可以”是有着本质区别的。“应当”是要求当事人履行某种义务,而“可以”是赋予当事人某种权利。换句话说,从字面上非常清楚地显示出在不视为就业、没有建立劳动关系,大学生既可选择签订劳动合同,也可以选择不签订劳动合同。

大学生兼职行为劳动法解析 大学生兼职劳动法案例

现在,由于时代的发展,教育体制的改革,大学生的就业完全由自主选择,国家早已不实行包分配制度。也就说,国家将大学生选择职业的权利交给了他们自己,给了他们完全地自主空间。所以不能将道听途说认作为真理或者还抱着故有的陈旧观念不放,无视现在社会的发展。有人说在校大学生应当以学业为主,所以他们打工不能算劳动者。这样的说法也是荒谬的。现在国家已允许在校大学生恋爱和结婚,难道就因为他们结了婚的,就耽误了学业?就失去了做父亲或者做母亲的资格吗?

随着我们国家改革的不断深入,我们市场经济越来越活跃,表现在劳动关系上,呈现出劳动关系的复杂化,用工形式的多样化。一些用人单位为了达到雇佣最廉价的劳动力的目的,利用这一时机,大量使用兼职工、小时工、大学生打工者,和他们签订所谓的《劳务协议》规避劳动法律的管辖,逃避劳动法律规定的用人单位的法律义务。二○○三年出台了劳动和社会保障部《关于非全日制用工若干问题的意见》(劳社部发[2003]12号),首次对非全日用工作出了具体的规定,明确了这些劳动者和用人单位之间建立的关系,是劳动关系,受《劳动法》调整。《劳动合同法》从立法的高度也专门对非全日制用工做出了规定。打工学生应属于非全日制用工的范围,他们与所在的用人单位是劳动关系,发生了劳动纠纷也应适用劳动法律以及《劳动合同法》的相关规定调整。

在本案中,刘成利用学校放寒假期间从事勤工俭学活动,与快餐店建立的是劳动关系。因此,当地劳动仲裁机构应依法受理刘成提出的申诉。在这里必须说明的是,用人单位安排非全日用工形式的劳动者超出法定实行加班以及安排劳动者在法定节假日加班,都应当支付劳动者加班工资。同时,用人单位支付的劳动报酬,不能低于当地的最低工资标准。劳动仲裁机构也应当依据劳动法律法规的相关规定做出裁决。从而有效的保护打工学生的合法权益。

【专家提示】

在现实中,劳动法律体系的法律适用呈现出逐步扩大的趋势。一九九四年制定的《劳动法》,规定的适用范围有其很大的局限性,它的调整范围已不适用劳动关系客观发展的需要。现在《劳动合同法》在劳动法的基础上,从社会的现实需要出发,扩大了适应范围是非常必要的。比如增加了民办非企业单位等组织作为用人单位,并且将事业单位聘用制工作人员也纳入本法调整。与此相关的一些单位和行业一定要重视这次《劳动合同法》对《劳动法》的突破,做好本单位、本行业劳动合同制度的建设和完善,以免处于被动和不利的尴尬境地。

律师对用人单位的特别提醒:我国的《劳动合同法》在施行之后,对于其所规定的管辖范围之内的所有应用单位都适用,没有例外。《劳动合同法》作出了很多新的规定,建立了很多新的制度,所有用人单位都应当依照起执行。特别是那些原来自认为不在劳动法律管辖范围内的用人单位,应当尽快学习和领会《劳动合同法》,认真贯彻和落实《劳动合同法》;否则,等到《劳动合同法》施行之后,特别是受到法律制裁之后,不仅会措手不及,也将会后悔莫及。

大学生兼职行为劳动法解析 大学生兼职劳动法案例

律师对劳动者的特别提醒:在本条的适用中,必须注意的是关于适用主体的范围,“用人单位”的含义已经扩大,在《劳动合同法》明确了的用人单位之中的劳动者,也应当学习和领会法律赋予劳动者的各项权利,一旦发生劳动争议,应当知道用劳动法律维护自己的合法权益。

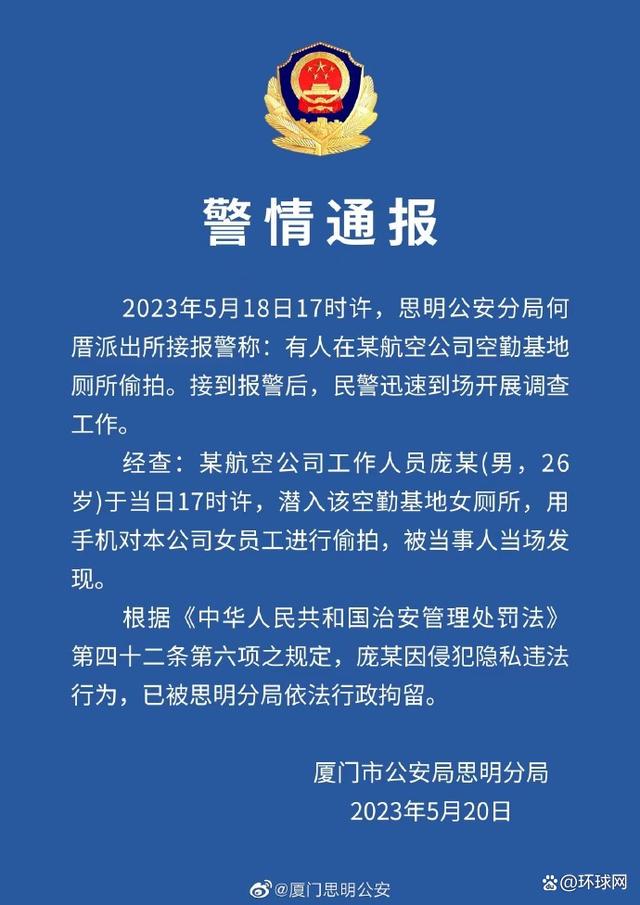

厦航员工在女厕偷拍

厦航员工在女厕偷拍 一家三口五一出游被

一家三口五一出游被 淄博0.85米志愿者喝

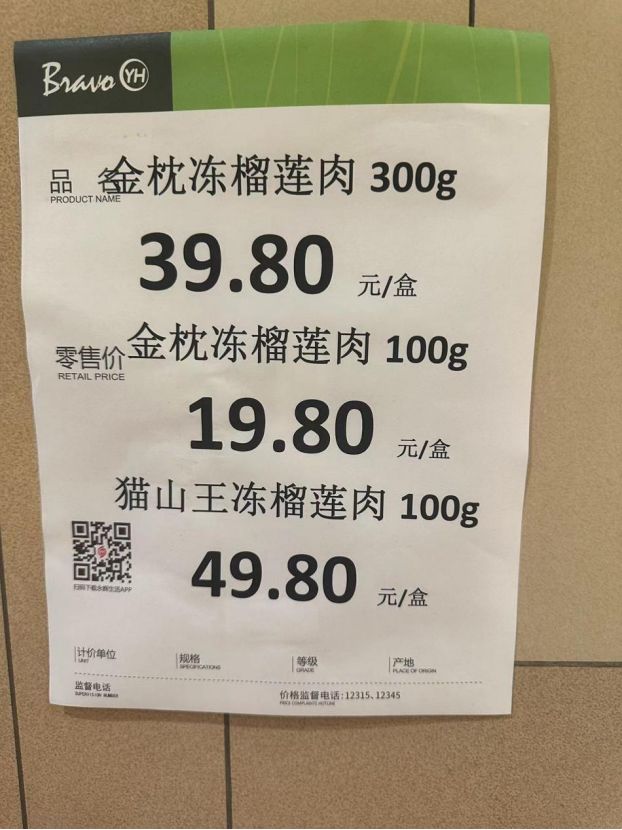

淄博0.85米志愿者喝 榴莲价格暴跌!大降

榴莲价格暴跌!大降 篮协:李春江禁赛5年

篮协:李春江禁赛5年 五一放假安排2023

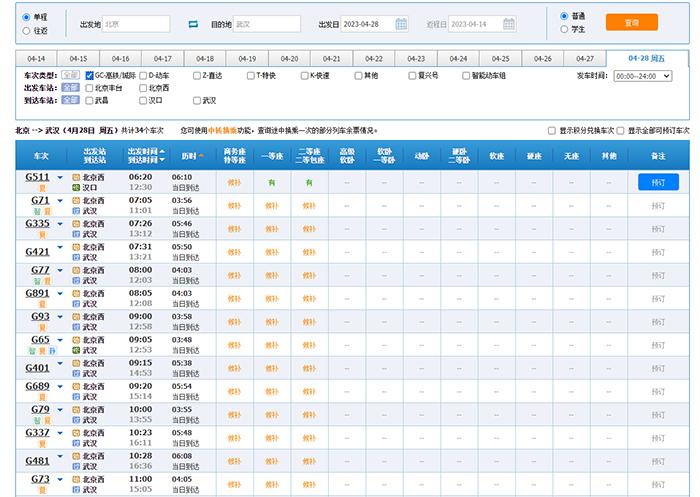

五一放假安排2023 五一火车票开售 20

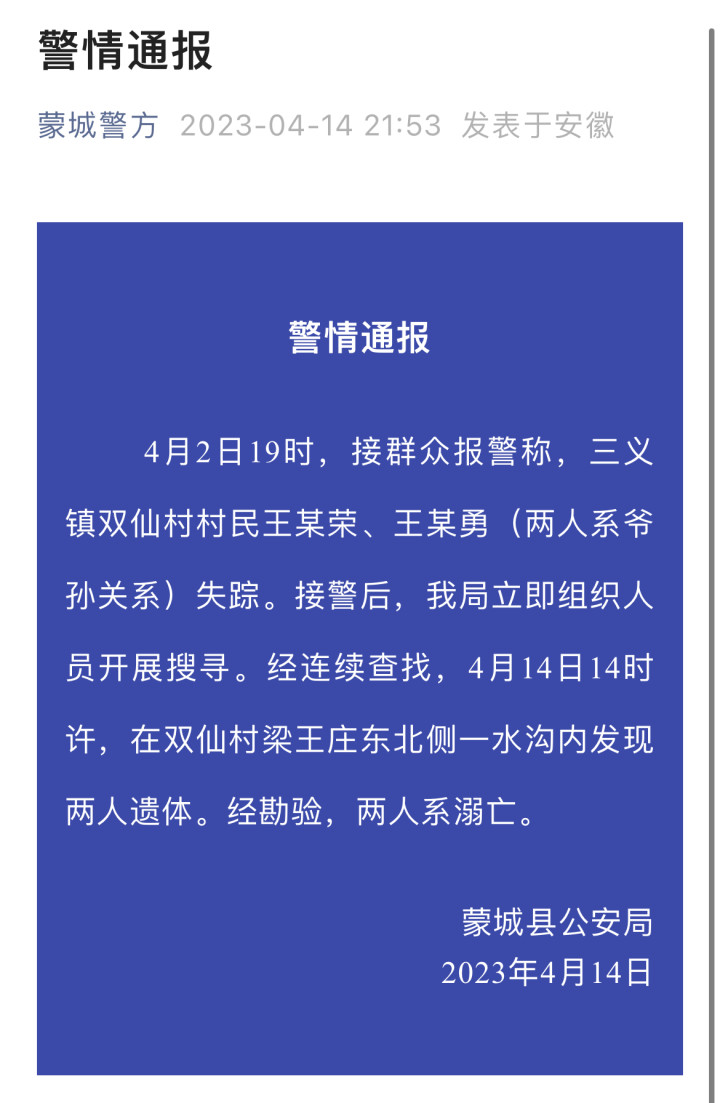

五一火车票开售 20 安徽失联爷孙遗体已

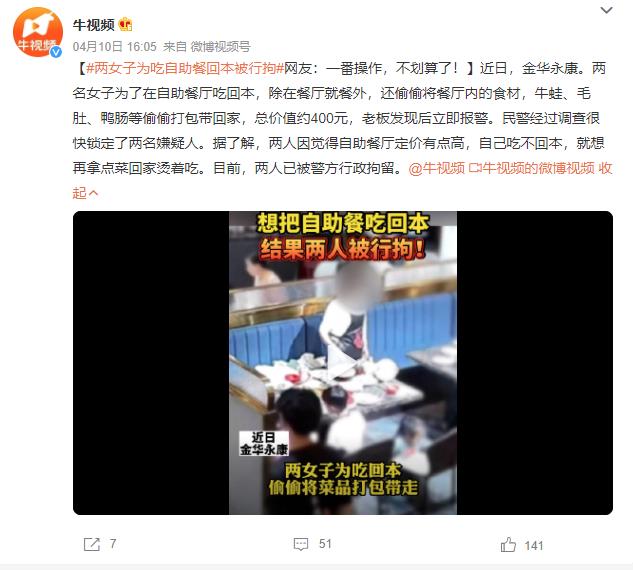

安徽失联爷孙遗体已 两女子为吃自助餐回

两女子为吃自助餐回 林场主求水协商结束

林场主求水协商结束